DanoEx

Presentación:

Presentación:

Los distintos géneros de manga/anime han sido articulados por su filiación a una estética que por concreta y repetitiva los ha hecho identificables, sobre todo, fuera de Japón. La dulzura de sus personajes se vincula inevitablemente con la delicadeza de los rasgos de la Lolita adaptada a un proceso de infantilización. A propósito de este género se puede problematizar la forma en que la industria del consumo de imágenes y los diseñadores de Style se valen de la aparente sumisión femenina a un ideal de elegancia y delicadeza, una estética prescrita a las japonesas por códigos de belleza y conducta (confucionistas y budistas) que dan lugar a esta particular apariencia física cortesana-new-look.

-

El manga/anime ha operado como productor de fenotipos que sirven para

conducir a la mujer, idealizada, por diferentes espacios que marcan una

identificación sociocultural. La niña desvalida como tipología ideal se

presenta en personajes de cualquier edad en diferentes contextos. La

estatización de la mujer dentro de los límites de un argumento permite

el control sobre la proyección de un deseo, muy masculino, sobre lo que

debe ser una dama.

Lo

anterior viene apoyado por una percepción masiva de que la belleza debe

ser así, kawaii, en todo momento. Los dibujos tiernos, amelcochados,

con bordes redondeados y colores pastel, inspiran la ternura que desea

disfrutarse en las criaturas femeninas que, por no existir en la vida

real, se desean intentando modelarlas desde la historia de manga/anime.

Kawaii

Historia:_ Todo Kawaii

Anteriormente,

el uso del término kawaii se usaba solo para describir la ternura de

un bebé o de un animal, cosas que son consideradas como

“auténticamente kawaii”. Pero, en la actualidad, el uso se ha

ampliado a cualquier tipo de cosas. El fenómeno de lo kawaii se

presentó por primera vez durante la década de 1960 con la aparición

de juguetes en forma de animales de peluche. Hacia 1967, apareció en

el mercado japonés la muñeca Rika-chan, cuya apariencia tierna

captaba la atención de las niñas.

El

término comenzó a tener aceptación entre los adultos durante la

década de 1980. Anteriormente, la norma social en Japón entre los

adultos era ser y actuar de manera madura, para enfocarse en la

productividad económica del país. Cuando Japón alcanzó la cima de

dicho objetivo, la presión social de actuar con madurez dejó de

tener efecto. Las mujeres fueron las que usaron el término por

primera vez de manera limitada para referirse a cualquier cosa

bonita.

Los

adultos comenzaron a desinhibirse con el término kawaii con la

aparición de los nameneko en la década de 1980: Un fenómeno que

mostraba a gatos vestidos como gamberros bōsōzoku (banda de

motociclistas, generalmente adolescentes mayores, que viajan por las

carreteras ignorando las reglas de tránsito). Debido a que muchas

mujeres consideraban a los bosozoku como atractivos, y a la

asociación de los gatos, el fenómeno nameneko generó un

sentimiento común de ternura y graciosidad. Poco a poco los varones

también comenzaron a emplear dicho término en una situación

similar.

Hacia

1983 y 1984, la esencia de lo kawaii comenzó a tener mayor

aceptación. Revistas femeninas, y luego revistas masculinas, se

enfocaron en destacar el papel del varón que debía asumir lo que su

pareja quería. Eso implicaba que el hombre debía considerar que

todo lo kawaii era importante. Entre las mujeres jóvenes

universitarias y recién empleadas era común que se expresaran con

tres frases en boga: ¡Uso! ¿De verdad?) y ¡Kawaii! Eran conocidas

humorísticamente como las san-go-zoku (“fanáticas de las tres

palabras”). La cotidianeidad de la palabra ¡Kawaii! llegó a un

extremo en que una universidad femenina en Tokio intentó prohibir el

uso de la palabra en el campus.

Pabellón

con mercancía de Sanrio en Madrid. Hello Kitty se ha convertido en

un ícono de lo kawaii en Japón y en varios países del mundo.

También

durante la década de 1980 surgió uno de los principales iconos de

lo kawaii: Hello Kitty. Perteneciente a la compañía Sanrio, era una

pequeña gatita que había sido creada originalmente en 1974,

apareciendo en diversos productos para niñas a partir de 1975, y que

había tenido una fugaz popularidad que duró hasta 1977. La

principal razón de su caída era que siempre aparecía con la misma

postura: de frente, con el cuerpo hacia los dos lados, las piernas de

lado y perfilada con líneas gruesas. Hacia 1980 fue reinventada

cambiando su diseño, con la ayuda de las sugerencias de las niñas y

chicas que eran las principales clientes. Se la dibujó sin las

líneas gruesas para darle un aspecto más suave y se le varió su

postura. Hacia 1985, Hello Kitty apareció abrazando a un oso de

peluche y causó un gran éxito. En los años siguientes los clientes

exigieron un aspecto más maduro a la gatita, apareciendo una versión

en tonos blanco y negro e indicando que las fanáticas de Hello Kitty

seguían siendo fieles con el paso del tiempo.

A partir de la experiencia de Hello Kitty, lo kawaii adquirió una connotación comercial más destacable durante el resto de la década de 1980. Las empresas comienzan a crear productos con diseños que tuvieran en cierto modo un grado de ternura y encanto. No importaba en qué tipo de producto, ya fuera en juguetes, aparatos electrónicos o inclusive en coches. Por ejemplo, en 1987 se lanzó el Nissan Be-1, y tuvo grandes ventas debido a su estética kawaii, con un aspecto curvilíneo.

Hacia

la década de 1990, ocurrió un cambio interesante. Las empresas que

presentaban productos con características kawaii se quedaron sin

ideas. Lo kawaii sería retomado por los otaku (fanáticos del anime,

los videojuegos y de los ídolos musicales). Para los otaku,

cualquier cosa considerada kawaii era seguida por el público con las

mismas ideas. Dentro de la cultura otaku se ha redefinido y se ha

ramificado sobre lo que es kawaii. Para una persona común puede

considerar alguna cosa como “graciosa”, pero un otaku lo describe

como kawaii. Sin embargo, para algo que comúnmente se puede

considerar como kawaii (bonito), un otaku lo describe con otro

término: moé.

Moe también moe o moé, literalmente “brote”) describe la euforia que le inspira un personaje animado favorito o por los ídolos musicales. Esta euforia le genera un sentimiento de valoración, opuesto al sentimiento de relajación y ternura que causa sobre algo tradicionalmente kawaii. Tal como su sentido literal, lo moe expresa un sentimiento de adoración que “brota desde dentro”.

La

percepción de lo kawaii ha tenido en los años más recientes una

presencia en todas las instancias, inclusive en la gubernamental. En

2006, el Primer Ministro Shinzō Abe, al asumir el cargo, describió

su visión de Japón como “un país hermoso” a través de cuatro

principios: un país que valora su cultura, tradiciones, medio

ambiente e historia; un país que se basa en una sociedad libre que

respeta la disciplina y que tiene dignidad; un país que continúa

poseyendo la vitalidad necesaria para crecer hacia el futuro; y un

país que es digno de confianza, respetado y amado en el mundo, y que

demuestra capacidad de liderazgo.

En

febrero de 2010, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón

designó a tres representantes de la cultura popular japonesa (una

representante de la moda lolita, una representante de la moda de

Harajuku y una representante de la moda escolar japonesa) como

"Embajadoras Kawaii" con el fin de exponer al mundo esta

tendencia.

El

kawaii es la noción estética que atraviesa transversalmente a los

géneros. El vocablo inicial kawayushi, simplificado en los diccionarios

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se nutriría de nuevos matices

paralelos al desarrollo de la cultura industrial japonesa en el resto

del siglo. La infantilización de los diversos personajes femeninos del

manga/anime pasaría por la aplicación de esta ternura (que denota

también una actitud soñadora, melancólica, cariñosa y desvalida) incluso

a los argumentos menos compatibles, como los de las heroínas de

historias de acción y drama como Escaflowne o Millenium actress.

El

kawaii funciona como un binomio de impulsos que se sustentan en la

admiración de lo que es bello por ser tierno y no al revés: consiste en

la exclamación de un alegría admirativa (“mira qué lindo!”) y en deseo

espontáneo (“lo quiero!”) en una dirección contraria a la de la belleza

que por su majestuosidad provoca una necesidad de posesión. Si esta

belleza monumental exige veneración, la ternura, el kawaii, solicita

cariño. Este circuito aplica para el diseño de los personajes del

manga/anime, instituyéndose como su motor estético, que se aleja del

estilo infantil reproduciendo artificiosamente la dulzura de la

infancia, recargándola para precipitar su efecto.

A

principios de la década de los ochenta se acentuó, gracias al

manga/anime, la popularidad de las colegialas japonesas como modelo

nacional del ser kawaii como vehículo para la extensión indefinida de la

infancia y la adolescencia. Entonces empezó a pensarse en estas chicas

como los nuevos íconos de la mujer japonesa ajustados a los referentes

pop de fin de siglo.

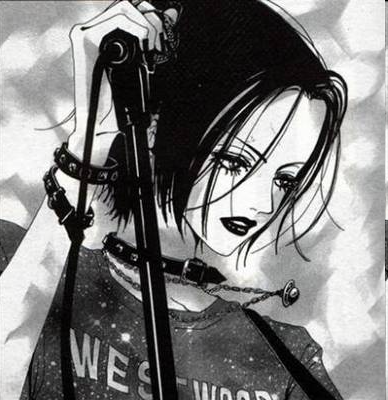

El

género Shojo (para chicas) se creó para narrar las historias de sus

vidas en revistas y series orientadas, como resultaría obvio, a un

público femenino que se transformó en una legión de seguidores

masculinos.

Figs.

1 y 2.- Sailor Moon es el ejemplo más clásico del desarrollo del shojo

como un montaje argumental del kawaii, convirtiendo a este en un

referente estilístico consagrado. True tears es otro ejemplo, más

reciente, del tratamiento que el género da a la mujer: una criatura

kawaii perfecta cuya vida podemos tomar prestada para sentirla parte de

nosotros, de nuestros deseos personales por un ser adorable y decente.

La

admiración por estas damitas se convirtió en una vía para la posesión

de los elementos más entrañables de su personalidad. En eso consistirá

la incidencia de los personajes en el imaginario masculino a través de

un proceso de personificación de los dibujos del manga/anime,

integrándolos a una vivencia vicaria que depende en su esencia del

argumento narrado. La noción de personificación, explica la estudiosa de

género Jennifer Saul, consiste en tratar a objetos y representaciones

como personas vivas. La relación personal, imaginal, con el manga/anime y

sus historias y personajes implicará así una relación sexual, por

simbólica, entre personas y cosas, entre seres humanos y papeles

impresos o imágenes en pantalla.

Este

uso de los distintos soportes materiales implica en consecuencia,

aunque siguiendo una nueva ruta, la cosificación de las mujeres. La

diferencia entre géneros argumentales indica los niveles en que discurre

la fantasía, algo que trasciende las distintas edades de sus mujeres.

Una manifestación práctica del kawaii en el desarrollo de las historias,

ya no sólo de su estética, es la conducta burikko-suru, infantil y

saltarina en sus movimientos, de hablar engolado, haciendo uso lo mismo

de diminutivos que de hipérboles.

El

Magic Girl no ha tenido mucha publicidad como género independiente,

pues es difícil que no se le identifique dentro de esfera del shojo. Sus

motivaciones, si bien más específicas podrían confundirse con

cualquiera de estos argumentos: las heroínas luchan contra el mal con el

poder del amor.

La

aplicación del elemento kawaii a las historias de fantasía o ciencia

ficción las vuelve más plásticas y asequibles mediante la ternura como

un componente que los acerca más al mundo real de los consumidores.

Las

chicas temerarias y alegres exponen aquí una de las virtudes más caras

de la infantilización: la capacidad de cambiar/salvar al mundo mediante

la fuerza salvífica de la inocencia. Con independencia de sus

habilidades o su inteligencia, estas chicas son adoradas por lograr, en

su pequeñez, hazañas inspiradas por la pureza-casi-divina por la que se

desearía conservarlas protegidas de los retos y angustias del mundo

exterior. Las jovencitas y mujeres, mágicas por obra de su exquisita

feminidad, son admiradas en acción como si se observara al microscopio

el efecto de una cepa de penicilina.

Nota.

Magic Knight Rayearth y Card Captor Sakura, series llenas de acción que

ajustaron las historias fantásticas a la estética kawaii para volver

más dulce cualquier escenario dramático o angustiante propio de una

novela de aventuras.

Ahora mismo, mientras redacto este texto, leo la noticia del

arresto de un hombre que asaltó en un distrito tokiota a dos peatones

vistiendo una botarga de Winnie The Pooh. Aislado o no, un suceso

ilustrativo del colorido de un país en donde cada ministerio de Estado y

empresa privada cuenta con una mascota kawaii que es más conocida por

el público que sus titulares. Como "debe ser".

Trascendiendo

una estrategia mercadológica, el kawaii se utiliza como un acercamiento

de las instituciones a los individuos, de por sí sujetos a ellas, para

volver más íntima la dinámica de consumo, en una invitación a que el

usuario se apropie de los productos haciéndolos únicos. Como en el

manga/anime, muchas mujeres y jovencitas kawaii devienen ornatos a juego

con la policromía feliz de los ambientes en los que se encuentran

insertas.

El

Lolikon, sin abandonar del todo el género hentai (manga/anime

pornográfico) al que pertenece, puede reclamar por sus fueros y gracias

al kawaii que la evocación del placer que produce visualizar una

infancia feliz, bonita, será más importante que las fantasías pedófilas

que en su mayor parte ha representado. Las niñas vueltas más niñas y

desvalidas en sus imágenes, convocan la forma más extrema de la

idealización de lo femenino que debe ser protegido para seguirse

disfrutando.

La

cosificación en clave de manga/anime es la infantilización. No hay

lugar para la exaltación de la violencia machista por sí misma, pues ha

de dársele prioridad a la tierna elegancia de sus víctimas, al menos en

las producciones más agresivas de sexo hardcore del tipo de Lewd angels o

Fractal underground studio.

Las

niñas aquí pasan por adultas en su plenitud sexual gracias a la

fantasía del mundo infantilizado, táctica que nominalmente debe alejar

al género de la pedofilia pura y dura. Buena parte del lolikon

localizable en la Internet no incluye pornografía explícita, sino tan

sólo situaciones que aún serían insostenibles en cualquier otro tinglado

argumental desprovisto del auxilio del kawaii. Las niñas del lolikon

obligan al resto del mundo representado a igualarse a ellas en su

aspecto infantil que, por sexuado, demanda que la lindura reine para

siempre en él para evitar que el lector las degrade a objetos, pues eso,

en la lógica de sus historias, no sería bello.

Las figuras femeninas infantilizadas aparentan ser un préstamo

del mundo lolikon, pero en realidad representan la aplicación más

inmediata del kawaii.

El

kawaii es bello, con independencia del manga/anime, porque pide la

evocación acaramelada de vivencias que en muchas ocasiones no han

ocurrido pero que se vuelven deseos de la transformación feliz de una

vida. La cosificación a través del kawaii, por su parte, se convierte en

la instrumentalización de la mujer para perpetuar su sumisión. La

explicación de este fenómeno puede hallarse en las muecas y palabras de

desprecio de aquellos hombres que acusan al kawaii de ser una

mariconería absurda. Es entonces cuando la brutalidad, su justo reverso,

se revela para cancelar su esencia.

-

E-mail:

adolfovrocca@gmail.com

Doctor

en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso;

Postgrado Universidad Complutense de Madrid, Departamento de

Filosofía IV, mención Filosofía Contemporánea y Estética.

Profesor de Postgrado del Instituto de Filosofía de la Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso; Profesor de Antropología y

Estética en el Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad

Andrés Bello UNAB. Profesor de la Escuela

de Periodismo, Profesor Adjunto Escuela

de Psicología y de la Facultad de Arquitectura UNAB Santiago.

Profesor PEL Programa

Especial de Licenciatura en Diseño, UNAB – DUOC UC –

En octubre de 2006 y 2007 es invitado por la 'Fundación Hombre y

Mundo' y la UNAM a dictar un Ciclo de Conferencias en México.

–Miembro del Consejo Editorial Internacional de la 'Fundación

Ética Mundial' de México. Director del Consejo Consultivo

Internacional de 'Konvergencias',

Revista de Filosofía y Culturas en Diálogo, Argentina.

Miembro del Consejo Editorial Internacional de Revista

Praxis –Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional

UNA, Costa Rica. Miembro del Conselho Editorial da Humanidades

em Revista, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio

Grande do Sul, Brasil y del Cuerpo Editorial de Sophia

–Revista de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del

Ecuador–. –Secretario Ejecutivo de Revista Philosophica

PUCV. –Asesor Consultivo de Enfocarte

–Revista de Arte y Literatura– Cataluña / Gijón, Asturias,

España. –Miembro del Consejo Editorial Internacional de

'Reflexiones

Marginales' –Revista de la Facultad de Filosofía y Letras

UNAM. –Editor Asociado de Societarts,

Revista de artes y humanidades, adscrita a la Universidad Autónoma

de Baja California. –Miembro del Comité Editorial de International

Journal of Safety and Security in Tourism and Hospitality,

publicación científica de la Universidad de Palermo. –Miembro

Titular del Consejo Editorial Internacional de Errancia,

Revista de Psicoanálisis, Teoría Crítica y Cultura –UNAM–

Universidad Nacional Autónoma de México. –Miembro de la

Federación Internacional de

Archivos Fílmicos (FIAF) con sede en Bruselas, Bélgica.

Director de Revista

Observaciones Filosóficas. Profesor visitante en la Maestría en

Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. –

Profesor visitante Florida

Christian University USA y Profesor Asociado al Grupo

Theoria – Proyecto

europeo de Investigaciones de Postgrado –UCM. Eastern

Mediterranean University - Academia.edu. Académico Investigador

de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad

Andrés Bello. –Investigador Asociado y Profesor adjunto de la

Escuela Matríztica de Santiago

–dirigida por el Dr. Humberto Maturana. Consultor Experto del

Consejo

Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC)– Artista

conceptual. Crítico

de Arte. Ha publicado el Libro: Peter

Sloterdijk; Esferas, helada cósmica y políticas de climatización,

Colección Novatores, Nº 28, Editorial de la Institución

Alfons el Magnànim (IAM), Valencia, España, 2008.

Invitado especial a la International Conference de la Trienal

de Arquitectura de Lisboa | Lisbon Architecture Triennale 2011.

Traducido al Francés - Publicado en la sección Architecture

de la Anthologie: Le

Néant Dans la Pensée Contemporaine . Publications du Centre

Français d'Iconologie Comparée CFIC, Bès Editions , París, ©

2012

Adolfo Vásquez Rocca

Etiquetas:

Adolfo Vasquez Rocca Ph. D,

Antropología,

Arte Conceptual,

Arte y Filosofía,

Estétca,

Filosofía,

Filosofía y literatura DanoEx, Kawaii,

No hay comentarios:

Publicar un comentario